アパート・マンション・オフィスビルが老朽化してきた…

空き部屋が目立ってきた…

築50年以上経っており、耐震性に不安がある…

賃貸物件を建替えて、収益改善を目指したい…

入居者に期間満了のタイミングで退去してもらいたい…

こうしたお悩みをお持ちの不動産オーナー様、事業者様はいらっしゃいますか?

普通借家契約を期間満了で終了させるのは簡単なことではありません。

普通借家契約の更新を拒絶する場合、法律上、正当事由と呼ばれる事情が必要です。

(正当事由については、本ウェブサイトの「借家契約の更新拒絶における正当事由」において解説していますので、詳しくはこちらをご参照ください。)

正当事由が認められるためには、多くの場合、立退料が必要です。

そして、立退料の相場は、裁判例・判例が錯綜しており、非常に説明が難しいです。

本ウェブページでは、説明困難と言われる立退料の相場について、あえて切り込んでみたいと思います。

解説はQ&A方式で行います。

そのとおりです。

立退料は算定方法が厳密に法律で決まっているわけでは無く、判例・裁判例も錯綜しております。

少なくとも、事業用物件と居住用物件とでは、算定方法が異なっているように思われます。

近年の裁判例によると、居住用物件の立退料は、低額なもので数十万円程度、高額なものですと400万円~500万円です。

1㎡あたりの単価は、低額なもので1㎡数万円、高額なもので1㎡50~80万円といった認定が行われています。

居住用の賃貸物件の立退料は、事業用物件と比べると低額となる傾向があります。

事業用物件と比べると金額にムラがありません。

算定方法は裁判例によってバラバラです。 具体的な算定方法は後述のQでご説明します。

近年の裁判例によると、事業用物件の立退料は、数百万円、1000万円~3000万円、1億円以上、極端な事案では6億円以上などです。

金額に大きな幅があります。

立退料の1㎡あたりの単価も、1㎡数万円、1㎡数十万円、高額なものでは1㎡100万円以上といった認定が行われています。

事業用物件の立退料は、賃借人の業種や用途、面積、営業利益などによって大きく左右されます。

代表的な業種ごとの、近年の裁判例における立退料の1㎡あたりの単価は、概ね、以下のようになっております。

- 倉庫や事業実態が無いオフィスの立退料

1㎡あたり5万円未満 - オフィス・サービス業

1㎡あたり数万円~30万円以上 - 飲食店

1㎡あたり10万円前後~70万円以上

駅ビル内のそば飲食店で1㎡あたり数百万円と極端なものもあります。ただ、これは特殊なケースでしょう。 - 理容店・理髪店

1㎡あたり20万円前後~40万円以上 - 薬局、医院

1㎡あたり80万円前後~120万円以上

まず、借家権価額の算定方法について教えてください。

※ このQから一気に難しくなります!

とりあえずの相場観を知りたい方は、前のQで十分かと思います!

難しくても大丈夫という方は以下の記事をご覧ください。

立退料の算出にあたっては、借家権という概念が登場します。一般的には、借家権とは、借地借家法が適用される建物賃借契約に基づき賃借人が有する権利のことを指します。

賃借人を立ち退かせることは、賃借人から借家権を奪うことであるとも言えます。賃借人の視点からすると、借家権の価値(借家権価額)に相当する損失が生じているという評価もあり得ます。

そのため、立退料の算定にあたっては、借家権価額を立退料の金額にどのように反映させるべきか、ということが問題となります。

借家権の算定方法については、詳しく説明すると長くなりすぎますので、ざっくばらんに説明します。

借家権価額の算定方法は、以下で掲げる(1)割合方式、(2)賃料差額方式、(3)控除方式が代表的です。

この算定方法のうち、いずれが適切な借家権価額の算定方法であるかについては、判例・裁判例においても統一的な見解はありません。

(1)割合方式

かみ砕くと、土地建物の価格・借地権割合・借家権割合を基に算出する方法です。

以下の計算式によります。

(更地価格×借地権割合×借家権割合)+(建物価格×借家権割合)

借地権割合と借家権割合は路線価図というものを使えば調べることができます。借地権は0.6の場合が多く、借家権は0.3の場合が多いです。

割合方式によると、地価が高い地域の建物の借家権価額は高額となる傾向があります。

(2)賃料差額方式

かみ砕くと、現行賃料と、標準賃料との差額の、何年分かを借家権の価額とする方式です。

立退きが実現すると、安く借りて賃借人が得をしているのにもかかわらず、賃借人がその状態を奪われて標準賃料による賃借を余儀なくされることがあります。

その賃借人の損失を金銭的に評価するというイメージの評価方法です。

(3)控除方式

かみ砕くと、借家人がいる場合の評価額と、借家人がいない場合の評価額の差を、借家権の価額とする方法です。

立退料の金額=借家権価額ではないかと考えている人がいらっしゃいます。

しかし、借家権価額をどのように立退料の算定において考慮するべきかについては、判例・裁判例においても統一的な見解はありません。

この点については後のQで簡単に紹介します。

居住用物件の立退料は、裁判例によって、立退料の計算スタイルがバラバラです。

算定方法に統一的な見解がありません。

(1)個別の費用を計上せずに諸事情を加味してアバウトに金額を算出することがある

事業用物件では、用対連基準を意識して、現物件家賃と標準家賃の差額として●●円、引越料として●●円、代替物件の仲介手数料として●●円・・・これら合計で●●円などと、個別の費用を計上して立退料を算出する傾向にあります。

しかし、居住用物件の立退料の算定にあたっては、こうした個別の項目を計上・合算するという方式を用いないことがあります。

諸事情を加味して立退料は●●円と認定するものや、賃貸人が●●円と主張したからその金額を立退料として認定するなど、アバウトに算定するものが目立ちます。

賃貸人の必要性(自己使用や建替計画の合理性、耐震性不足など)の高さ、賃借人側の入居の必要性の欠如について、賃貸人の主張が説得的であればあるほど、立退料は低くなる方向に働きます。

賃貸人としては、事案に応じた適切な主張を展開する必要があります。

具体例として以下のようなものが挙げられます。

個別事情から金額を認定した裁判例

- 35万円(東京地裁平成29年1月19日判決)

アパートの耐震性に問題があること、耐震補強工事には建替えと同程度の費用を要すること、被告以外の賃借人は退去していること、引越費用などの支払を受ければ同条件の物件に退去可能であることなどを考慮 - 50万円(東京地裁平成30年1月26日判決)

客観指標を含む耐震診断で倒壊の恐れが高いとされたこと、被告以外の賃借人が退去したこと、被告がサービス付高齢者住宅に生活の本拠を移していること、同程度の代替物件が存在すること、転居するために十分な費用であることなどを考慮 - 200万円(東京地裁平成29年1月17日判決)

賃借人家族が鬱病に罹患していること、アパートが直ちに解体を要する状況でないこと、最寄り駅の賃貸物件の状況に照らすと引越先の家賃が増額することを考慮

個別事情から賃料の何か月分という認定を行った裁判例

- 賃料6か月分の102万円(東京地裁平成25年10月10日判決)

賃貸人夫婦の健康状態が良好でないこと、息子夫婦と同居するために賃貸物件を使用する必要があること、更新料に関するトラブルがあったこと、契約書上更新拒絶には6か月必要との記載があることなどから認定

賃貸人が賃料6か月分と主張したのも参考にしたか - 賃料12か月分の42万円(東京地裁令和元年11月18日判決)

客観指標を含む耐震診断で倒壊の恐れが高いとされたこと、耐震補強に300万円近くを要すること、耐震補強を行ったとしても賃借人募集に難があること、賃借人が高齢で転居困難なこと等の一切の事情から認定

賃貸人が賃料12か月分以下と主張したのも参考にしたか - 賃料24か月分の228万円(東京地裁令和2年1月20日判決)

判決文上、理由不明確

事案は、築60年以上経過した木造平屋、建築基準法の改正で既存不適格、耐震診断については賃貸人から主張無し、賃借人が実母と33年居住、その実母が身体障害等級3級といったもの

賃貸人が200万円と主張したのを参考にしたか

(2)移転実費 + 賃料差額(または賃料)の●年分 という算定を行うことがある

諸事情を加味して、移転実費に賃料差額の●年分を加えるという算定方式にて立退料を算出する裁判例も存在します(賃料差額ではなく、移転実費に賃料●年分を加えるという算定方式をとる裁判例もあります。)。

この算定方式においても個別事情が加味されます。賃貸人の必要性が高く、賃借人側の必要性が低ければ、立退料は低くなる方向に働きます。

具体例として以下のようなものが挙げられます。

- 移転実費+賃料差額2年分を参考に350万円(東京地裁平成28年12月22日判決)

賃貸物件が耐震基準・耐火基準を満たしていないこと、賃貸物件の一戸建を取り壊してマンションを建築することが可能であること、賃借人に居住の必要性があることを考慮(なお、賃借人が借家権相当額2200万円以上の補償を主張したが、賃借人の主張を排斥) - 移転実費+賃料4年分を参考に400万円(東京地裁令和2年3月31日判決)

耐震補強により当分の間は入居継続可能であること、貸室の借家権が一定の経済的価値を有すること、賃借人が要介護4で転居困難であることを考慮

(3)居住用物件の裁判例では、借家権価額をどのように考慮するかについて統一的な見解が無い

先ほどのQで、借家権の価額の算定について触れました。借家権は立退料の算定にあたって参考とされることのある概念です。

しかし、借家権価額をどのように立退料算定にあたって考慮するかについて、実際の裁判例の見解は一致していません。事案によってバラバラです。

例えば、借家権価額を算定上除外するものがあります。

上で紹介した東京地裁平成28年12月22日判決では、賃借人が借家権相当額の補償を主張しましたが、建物が老朽化して経済的効用をほぼ果たし終えたことを考慮して、この主張が排斥されています。

一方、借家権価額を参考に立退料を算定する裁判例や、移転実費に借家権価額の一部を加える裁判例もあります。

事案によっては、第三者の不動産鑑定士に立退料の鑑定を行わせて、鑑定結果も参考に立退料を決めることがあります。

具体例として以下が挙げられます。

借家権価格を参考に立退料を算定した例

固定資産評価額から割合法にて算出された借家権価格が約659万円であること、代替物件に移転した場合の賃料の差額補償を2年間行うと240万円となることなどから、立退料を500万円とした例(東京地裁平成30年6月11日判決)

移転実費 + 借家権価格の一部 を参考にして立退料を算定した例

- 借家権価格の40%に引越費用や引越先の敷金礼金を考慮して算出した100万円を、賃貸人が立退料として提示。賃借人から金額の多寡について具体的反論がないことから、判決は100万円を立退料と認定(東京地裁平成28年3月8日判決)

- 物件が複数の事案。鑑定では立退料の金額を移転実費+借家権価格とした。しかし、判決は諸事情を加味して鑑定結果から減額する手法を採用。

具体的には①鑑定結果約436万円の建物について立退料300万円、②鑑定結果約512万円の建物について立退料360万円、③鑑定結果約518万円の建物について立退料360万円と算出(東京地裁平成29年5月11日判決)

近年の裁判例に照らすと、事業用物件の立退料は、用対連基準の補償項目に沿って、用対連基準を適宜修正の上、立退料を算出する傾向にあります。

(1)用対連基準とは?

立退料の記事に挫折する要因となる言葉の一つですね。。。

用対連基準とは、かみ砕いて言うと、国が公共事業で財産を強制的に取り上げる際に、財産を取り上げられてしまった私人に対して補償する金額を取り決めたルールです。

一般的には、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(以下、「基準」と言います。)、「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(以下、「細則」と言います。)の両方を指します。

立退料の算定のために作られたルールではないのですが、非常に出来が良いためか、立退料算定にあたっての参考とされております。

用対連基準を参考に立退料を算定する場合、代表的には以下のような項目を考慮することになります。細かい解説を行うと記事の分量が過大になってしまうため、簡単に項目のみを紹介します。

- 現物件家賃と、標準家賃の差額の2~4年分

- 一時金の補償

礼金など返還されない一時金や、敷金等の返還される一時金などを一定割合にて補償するものです - 標準家賃に応じた仲介手数料

代替物件の賃借に要する仲介手数料を補償するものです - 引越料

- 現況の内装設備新設費用の一部の補償

内装の新設費用の一部を補償するもので、移設可能なものは除きます - 営業許可の申請手数料や商業登記に要する費用

- 宣伝広告、取引先などへの通知費用

- 就業不能による損失補償

- 休業中の営業利益などの補償

- 得意先喪失に伴う補償

1か月間の売上高に一定基準の売上高や限界利益率を掛け合わせて算定します

1か月間の売上高に満たない金額となります - リース料や保険料などの休業期間中の固定経費の補償

- 休業中の従業員への休業補償

休業のケースを想定しておりますが、立退きに伴って営業廃止となる事案の場合には、算定方法が異なってきます。

(2)事業用物件の立退料に関する裁判例は、用対連基準を機械的にあてはめて立退料を算定するわけではない

事業用物件の立退料に関する裁判例も、用対連基準の補償項目を参考に立退料を算出する傾向にあります。

しかし、裁判例は用対連基準を機械的にあてはめて立退料を算定するだけではありません。

個別事情も加味して、用対連基準を修正しています。

用対連基準の営業休止の基準に従えば、移転後の営業補償については、得意先喪失に伴う補償として計上します。その金額は1か月の売上にも満たないものとなります。

実際の裁判例も用対連基準どおりの金額を計上するものがあります(東京地裁令和2年1月16日判決など)。しかし、実際の裁判例では、移転後の営業補償をより長く認めるものもあります。

こうした個別の修正は、賃貸人の建物使用の必要性や、賃借人の建物使用の必要性、各費用項目の合理性などを加味して行われます。

立退料を少しでも減額したいのであれば、賃貸人としては、事案に応じた適切な主張を行う必要があります。

(3)事業用物件の裁判例でも、借家権価額をどのように考慮するかについて統一的な見解が無い

事業用物件の立退料に関する裁判例では、用対連基準の補償項目を参考に、各種補償項目を合算し、個別具体的な修正を加えながら、立退料を算出する傾向にあります。

用対連基準の補償項目に加えて、借家権価額も、立退料の算定上加算するか否かについては、裁判例で統一的なルールがありません。

まず、立退料の算定にあたって、用対連基準を参考に、移転補償、営業補償などを合算した金額の補償は認める一方、借家権価格を別途補償することは否定する裁判例が存在します。

例えば、東京地裁令和元年9月3日判決は、借家権の取引慣行が無く、借家権を別途補償すると営業補償と二重計上となるおそれを排除できないことから、借家権価格を別途補償することを否定しています。

また、東京地裁令和2年1月16日判決は、個別の補償と別個に借家権価額を補償すると、借家人に実際に生じる損失以上の利得を得させることになる旨指摘して、借家権価格を別途補償することを否定します。

一方、立退料の算定にあたって、用対連基準を参考に、移転補償、営業補償などを加算した金額の補償を認めるだけではなく、借家権価格も別途補償する裁判例も存在します(東京地裁令和元年12月5日判決など)。

このような裁判例では、用対連基準に言う現物件家賃と標準家賃の差額という補償項目については、借家権価額と二重計上となることを指摘し、補償を認めない傾向にあります。

さらに、立退料の算定にあたって、用対連基準を参考とした移転補償、営業補償などを合算した金額は計上せず、借家権価額だけの補償を認めるものがあります(東京地裁平成29年12月25日判決(同判決は、用対連基準に沿って算定した金額より、割合法にて算定した借家権価格の方が高額であり、鑑定が割合法にて算定した立退料を採用した事案)など)。

賃貸人としては、借家権価額と立退料の関係性についても、事案に即した適切な主張を行う必要があります。

立退料の相場は、やはり、よくわかりません。

どうすればよいですか?

立退料の相場は、判例、裁判例が錯綜しておりますので、理解は容易ではありません。

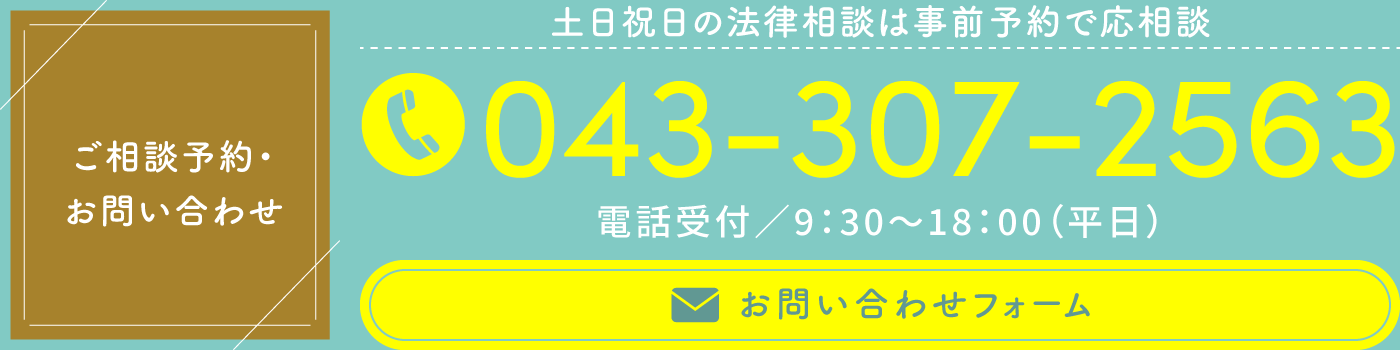

是非、オーブ法律事務所への法律相談をご検討ください。

具体的な事案に即したアドバイスを行うことができます。

※2023年1月執筆当時の情報を前提としたものです。

本記事の記載内容に関して当事務所・所属弁護士が何らかの表明保証を行うものではなく、閲覧者が記載内容を利用した結果について何ら責任を負いません。